今天,一年一度的“315”正式结束了,在昨天某V的315晚会上,我们看到有很不少企业被曝光,从某动百科到鞋子,从食品安全到假证品种繁多。然而,对于中国的网游玩家而言,今年的“315”却依旧与我们没有半点关系。

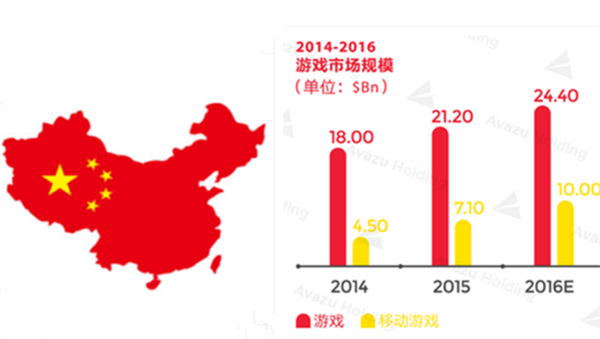

根据分析机构Newzoo的最新报告显示,2016年中国5.6亿游戏玩家,为游戏市场贡献了约1700亿人民币的产值,而这其中绝大部分来自网游玩家的花费,主机和单机类游戏所占比例非常小。

如果顾客就是上帝,那么每一个作为消费者的网游玩家,都应该是游戏公司的上帝。可是,在我国的网游行业,玩家不但成为不了上帝,甚至连最基本的消费者权益都没有任何保障,这恐怕是全球游戏市场最独特的奇葩现象了。

下面,小编就从游戏公司制订的协议开始,为大家分析中国玩家的消费者权益是如何被漠视和践踏。

一、“霸王条款”是网游公司的护身符

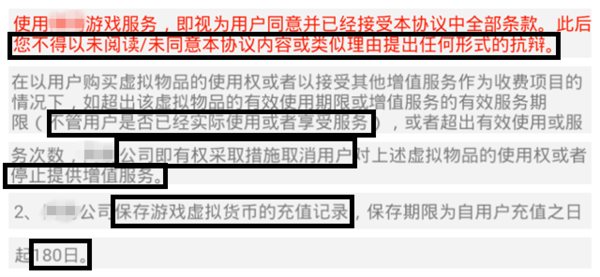

玩家在进入任何一款游戏前,都会有一个由游戏公司制订的类似《用户须知》的协议条款,而玩家只有同意这个条款才能进入体验游戏。不过,几乎100%的中国玩家都不会仔细阅读这些条款,而事实上这些条款就是一条条“霸王条款”。

在某热门网游的用户协议中,一开始就明确申明,只要玩家同意了协议进入游戏,就不能提出任何形式的抗辩。而游戏作为一个消费产品,却规定用户只要使用了就不能有异议,这是怎样的一个神奇的逻辑?如果是一个商场里的普通消费品有这样的规定,不知道还有没有人敢去买这个产品呢?

同时,网游公司声称未满18周岁需要监护人陪同阅读协议,取得监护人同意才可以进行游戏,那么小编想问问同学们,你们玩某款游戏前是不是都要爸妈陪着看协议,他们同意之后你才可以玩呢?

而在收费政策方面,更是凸显网游公司的任性作风,规定玩家只要下载了游戏,就表示接受一切收费方式和标准,只要玩家进行了货币充值,无论有没有在游戏中兑换为游戏货币或道具,都视为已使用,同时对于充值记录只有180天的保存期。这就好像小编去商场买洗衣机,无论小编有没有用,只要小编把钱给了商家,这机器小编就必须搬走,不能退也不能换,姑爹喊娘也没用,而且半年之后连小编的消费记录都没有了,大家说小编该如何是好呢?

从这些赤裸裸的“霸王条款”我们可以看出,网游公司制定的这些所谓的协议,几乎都是从网游公司的利益出发,根本没有以一个消费者的身份看待玩家,而这些条款也成了网游公司应对玩家诉讼的制胜法宝。

二、“消费陷阱”是网游玩家的噩梦

市场上各种网游中的“消费陷阱”,每一个网游玩家都深有体会,特别是最近火遍网游圈的一个大梗“SSR”,更是让玩家们无语。“SSR”是某游戏中的一个抽奖环节,玩家用画图的方式随机抽取游戏角色,而其中SSR等级极为稀有,几率也特别低,很多玩家花费成百上千元也无法获得,因此创造了各种段子来自嘲。

然而,这种抽奖式的游戏功能,从本质上而言就是赌博,这和该游戏公司的传统也有很大关系,例如前两年风靡全国的“一元夺宝”产品,其中最出名的就是这家游戏公司。

在游戏中,类似赌博的“抽奖”功能确实也能给玩家带来一些乐趣,可是由于和现实货币挂钩,这些被伪装的赌博功能的泛滥,很容易让玩家过度消费,也必然会造成玩家权益的损害。

三、依靠“托”的网游运营模式是对玩家的诈骗

从2005年开始,网游中的“托”成了中国网游行业的必备潜规则,而始作俑者就是依靠“某白金”起家的知名网游公司,该公司戏旗下一款2D网游曾经风靡全国,也将“托”模式带入了整个网游行业。

网游,从本质上而言,是一个由真实玩家组成的游戏社区,这个社区存在的第一要素就是公开透明的规则和机制,玩家用自己的时间或者现实的财富在游戏中寻找自己的快乐,这也是玩家愿意付费给游戏公司的唯一原因。

网游公司通过雇佣或者与公会合作等方式,在游戏中制造内部玩家“托”,通过在游戏中对真实玩家的挑战,刺激玩家进行疯狂的消费,最大限度的榨取真实玩家的商业价值,为网游公司创造巨大的利益,这种行为不但违背了世界上一切游戏存在的基本理念“公平”,也是对游戏玩家赤裸裸的欺骗,更是对于玩家消费权益的严重践踏。

通过小编整理的中国网游行业的三个现象,大家应该能清晰的看出,在网游行业中,从游戏协议到游戏环节再到运营方式,游戏公司没有任何对于玩家权益的考虑,通过各种损害玩家权益的方式获取利益的最大化,而玩家们也如同一只只待宰的羔羊一般,摆在案板上任君品尝。

最后,小编希望在2018年某V的315节目上,能够出现关于网游玩家的维权内容,而中国网游行业及监管机构,也能尽快重视5亿玩家的权益和保护。

网游

网游 手游

手游